1月5日は二十四節気の「小寒(しょうかん)」

冬至から大寒までのちょうど中間にあたり、これから冬本番を迎えます。

「冬季進補 開春打虎」

「三九補一冬 来春無病痛」

薬膳で冬の養生を意味する中国のことわざです。

四季の中で、冬は積極的なからだ作りに適している季節であることを指しています。

「冬季進補 開春打虎」

冬に積極的にからだを補っておくと

春を迎えた頃に

虎を打ちのめすほどの元気なからだができる

という意味です。

「三九補一冬 来春無病痛」

三九は冬至から大寒の手前までの27日間

(9日間をひとつの小節として × 3 )

を指します。

この時期に充分にからだを補っておくと

来年は病気にならない

という意味です。

中医学では、1年のからだの活動の始まりは春からと考えられているので、

冬の間にすすんでからだを補い養えば、

からだの抵抗力や免疫力を高めることができ、

春の始まりからの1年を

健康に過ごすことができる

ということを表したことわざです。

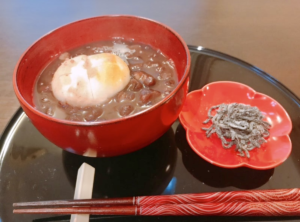

冬至にかぼちゃや小豆粥を食べるのにも意味があり、

温性のかぼちゃを食べて

からだを温めて陽の氣を養い、

デトックス効果がある小豆を

胃に優しいお粥に入れて食べることで、

からだを整えて冬に補う為の準備をするんですね。

おせち料理には

冬に養生したい「腎」の働きを助けてくれる食材が多く取り入れられています。

おせちは薬箱と言われるほど、おせち料理には冬の養生に必要なものが詰まっているのです。

冬至のかぼちゃと小豆粥 おせち料理を食べて過ごすということは、

これから迎える身体の新年度の「春」に備えているんですね。

「ふわり薬膳」での薬膳講座では、

今年も四季を通しての過ごし方やおすすめの食材などについて詳しくご紹介します🌿

今年も学び多き、豊かで健やかな日々となりますように✨