-

梅雨の重だるさにそっと寄り添う、自然の恵み

【薬膳的おすすめ食材「とうもろこし」🌽】 こんにちは、ふわり薬膳の曽谷由佳です。 春のすべてのキャンペーンが終了し、たくさんの方が講座をスタートされました✨心から感謝の気持ちでいっぱいです✨ そんな感謝の気持ちを込めて、... -

魔法の質問カードコンテストで 最優秀賞 をいただきました!

みなさん、いつも温かい応援をありがとうございます。先日チャレンジしていた 「魔法の質問カードコンテスト」 で、300 名以上の応募の中から たった1人に贈られる 最優秀賞 を受賞することができました✨✨✨胸がいっぱいで、まずはこ... -

【春の養生薬膳】おすすめの食材と食べ方5つ

春先は新たな環境への適応や気候の変化により、体調を崩しやすい季節です。この時期に起こりがちな不調を効果的に改善し、予防するための、おすすめの食材や食べ方を5つご紹介します。 【春のデトックス野菜】 「春菊」「たけのこ」「ふき」「セロリ」 肝... -

子どもは何故グリンピースが苦手なのか

子どもの好き嫌いにはちゃんと理由がある場合も🌿 薬膳では自分にとって必要でないものは摂らないという考えがあります。たぶん本能的に必要としないからだと。 薬膳講座でもお子さんがグリンピースを食べないというお話を良く聞きます。わが家の娘... -

【春分の日】足りないものを補い、余分なものを捨てる

まだまだ肌寒い日が続いていますが、今日は春分の日🌸 わが家の近くの桜が今年はなかなか咲かないのですが、咲くのがとても楽しみです! 「春分(しゅんぶん)」は二十四節気の中のひとつで 太陽が真東から登り 真西に沈み、昼と夜の長さが ほぼ同... -

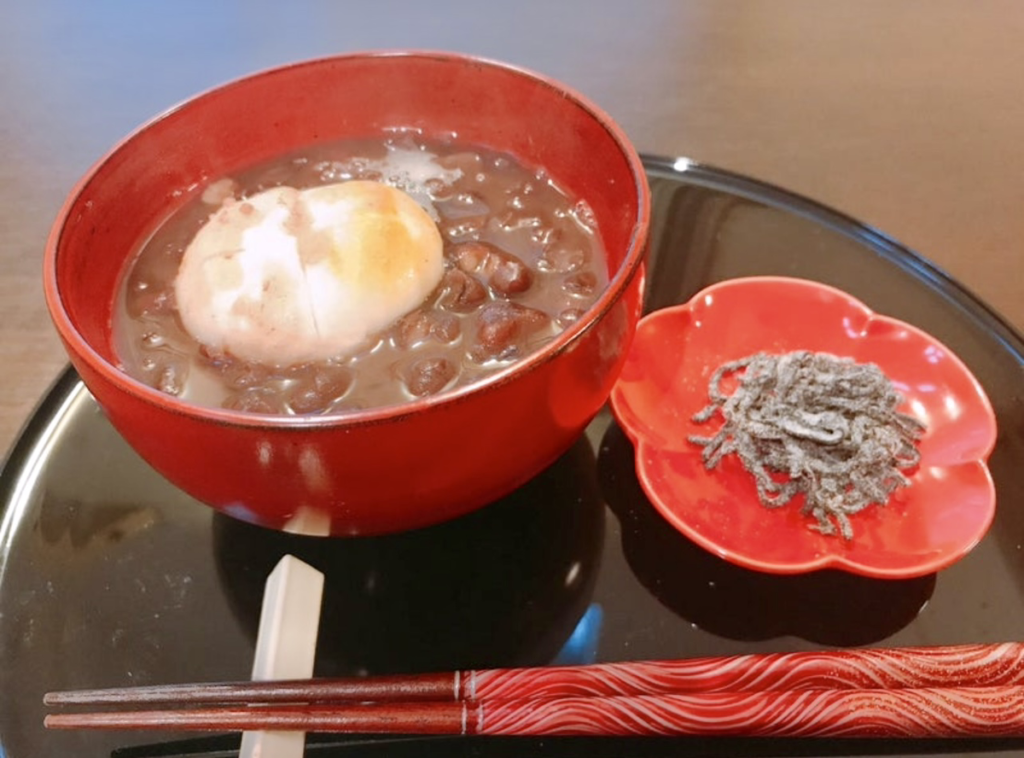

1月11日は鏡開き

1月11日は鏡開き。 お正月に年神様にお供えしたお餅を開き、無病息災を願っていただくという風習です。 ぜんざいにしていただきますが、小豆にはからだの余分な水分を排出してむくみをとる作用やデトックスしてくれる作用があります。 お餅にはからだを温... -

七草の効能と七草粥の由来

七草の日は五節句のひとつ「人日の節句」「七草の節句」です🌿 「人日の節句」は中国の古い風習からとされています。 古来 中国では 1月1日から6日にかけて獣畜を占い その日に対象となる獣畜を大切にしたとされています。 1月1日は 鶏の日1月2日は... -

1月5日は「小寒」

1月5日は二十四節気の「小寒(しょうかん)」 冬至から大寒までのちょうど中間にあたり、これから冬本番を迎えます。 「冬季進補 開春打虎」「三九補一冬 来春無病痛」 薬膳で冬の養生を意味する中国のことわざです。四季の中で、冬は積極的なからだ作りに... -

梅雨の季節の薬膳

昨日は、ふわり薬膳開運メソッド受講生の「応用編」ZOOM講座でした。 ふわり薬膳開運メソッドの「応用編」では、日々の暮らしに役立つ月ごとのテーマについて即実践できる薬膳を学びます。 今月のテーマは、 「梅雨の季節の薬膳」梅雨入りする前に知ってお... -

はちみつとNGな組み合わせ食材は?

薬膳では、「禁忌」といって、NGとされる組み合わせがあります。 前回、ご紹介した効能たっぷりの「はちみつ」にも、意外とあるんです。 今日はご参考までにいくつかご紹介したいと思います。 【はちみつとNGな組み合わせ(禁忌)】 🌱 はちみつ+お...

12